現在、企業の成長や顧客基盤の強化に欠かせない指標として注目されているのが NPS(ネット・プロモーター・スコア) です。

売上や利益といった数値だけでは測れない「顧客の本当の気持ち」を明らかにできるため、国内外の多くの企業が導入を進めています。

私はプロダクトマネージャーとして日々ユーザー体験の改善に取り組むなかで、NPSを「顧客の本音を知るためのツール」として活用してきました。

アンケートから得られる数値や自由記述は、チーム内での意思決定やサービス改善の優先順位付けに役立っています。さらに、NPSの変化を追うことで、施策の効果を定量的に検証することも可能です。

この記事では、NPSの基本的な考え方や計算方法だけでなく、日本における平均値や業界ランキング、スコア改善の具体策まで幅広く紹介します。初心者の方が「NPSとは何か」を理解し、実際の業務でどのように活用できるかまでイメージできるよう、丁寧に解説していきます。

- NPSの基本:定義、目的、計算方法

- NPSと顧客満足度の違い:両者の使い分けと役割

- 日本の現状:業界別平均値や主要企業のランキング

- アンケート設計のポイント:質問例と自由回答の重要性

- 改善策:優先課題の特定とクローズドループ対応

- 誤解の解消:「意味ない」と言われる理由と正しい理解

NPSスコアの目安を理解する:定義・計算方法・指標の基礎

NPSとは?簡単にわかる定義と目的

NPSとは「顧客が商品やサービスを周囲にすすめたいと思う度合い」を数値化した指標です。

0~10点で評価してもらうシンプルな質問を通じて、顧客ロイヤルティ(忠誠度) を定量的に測定できます。

この指標が重視される理由は、従来の満足度調査だけでは見えにくい「顧客が実際に行動に移す可能性」を把握できるからです。

例えば満足していると答えた顧客が、必ずしも継続利用したり他人にすすめるとは限りません。

NPSはその差を埋め、将来的な紹介やリピート購入の可能性をより直接的に示します。

さらに、NPSは世界的に共通の基準として広がっているため、業界や国を超えた比較が可能です。

米国ではNPSの高さと企業の成長率に強い相関があるとされ、日本でも大手企業が導入を進めています。企業がNPSを活用する目的は、単なる顧客の満足度確認にとどまらず、継続利用・口コミ・離脱防止といった経営課題に直結する示唆を得ることにあります。

NPSは顧客ロイヤルティを測る指標ですが、そもそもプロダクトマネージャーの役割やKPI設計の基礎を知っておくと理解が深まります。

計算方法:推奨者・中立者・批判者の区分と算出式

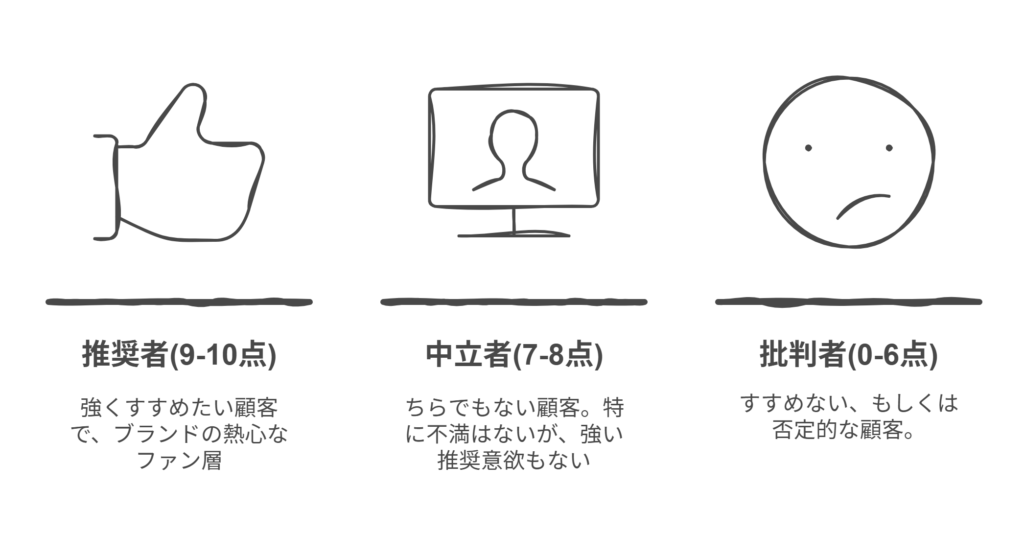

NPSを算出する際には、アンケート結果を次の3グループに分類します。

- 推奨者(9~10点):強くすすめたい顧客で、ブランドの熱心なファン層。口コミや紹介を通じて新規顧客獲得に貢献する可能性が高い。

- 中立者(7~8点):どちらでもない顧客。特に不満はないが、強い推奨意欲もなく、競合他社へ流れるリスクも一定数存在する。

- 批判者(0~6点):すすめない、もしくは否定的な顧客。体験に不満を抱えている場合が多く、ネガティブな口コミにつながる恐れもある。

算出式は「推奨者の割合(%)- 批判者の割合(%)」で表されます。

結果は -100~+100 の範囲を取り、プラスであるほど顧客ロイヤルティが高いことを示します。

例えば、100人中40人が推奨者、30人が批判者、30人が中立者であった場合、NPSは40%-30%=+10となります。

このように計算はシンプルですが、数字の解釈には注意が必要です。単純な値だけでなく、前年からの推移や業界平均との比較を組み合わせることで、初めて意味のある示唆を得ることができます。

さらに、推奨者・批判者それぞれの声を自由回答と併せて分析することで、スコア改善に直結する具体的なアクションプランを導き出せます。

NPS指標:顧客ロイヤルティKPIとしての位置づけ

NPSは単なるアンケート数値ではなく、顧客との関係性を長期的に測るKPI として位置づけられています。

顧客満足度(CSAT)が「その場の満足度」を測るのに対し、NPSは「将来的な継続利用や口コミ行動」といった未来の行動に直結するのが大きな特徴です。

顧客満足度(CSAT):「その場の満足度」を測る

NPS:「将来的な継続利用や口コミ行動」といった未来の行動に直結

この指標は、企業がどれだけ顧客に信頼され、支持されているかを示すコンパスの役割を果たします。高いNPSを持つ企業は、単に顧客が満足しているだけでなく、「他人にすすめたい」と思わせるほど強いロイヤルティを築いている証拠といえます。さらに、NPSは経営陣や投資家が企業価値を判断する材料としても注目され、グローバルではNPSが高い企業ほど売上成長率や契約更新率が高いという研究結果も報告されています。

また、NPSをKPIとして導入することで、社内に「顧客中心主義」の文化を根付かせる効果もあります。例えば、四半期ごとにNPSを確認し、改善チームを編成する企業も多く、スコアの変化が従業員のモチベーションや行動指針に影響を与えています。つまりNPSは、単なる数値を超えて、顧客と企業の信頼関係を持続的に測る経営指標として重要な役割を担っているのです。

顧客満足度との違い:CSATとの使い分け

顧客満足度(CSAT)は「満足しましたか?」という過去や現在の体験に対する問いかけであるのに対し、NPSは「この商品やサービスを他人にすすめたいと思いますか?」という未来志向の問いです。両者には一定の相関関係が見られるものの、決して同じものではありません。例えば「サービス自体には満足しているが、価格が高いため他社に乗り換える」といったケースや、「不満があるが慣れてしまい利用を続ける」といった状況は珍しくなく、CSATだけでは顧客ロイヤルティの全体像を把握することはできません。

顧客満足度(CSAT):「満足しましたか?」という過去や現在の体験に対する問いかけ

NPS:「この商品やサービスを他人にすすめたいと思いますか?」という未来志向の問い

また、CSATは単一の体験に限定されることが多いのに対し、NPSはブランド全体や将来的な関係性を測る点が大きな違いです。例えば問い合わせ対応の満足度は高くても、製品や価格に不満があればNPSは低くなることもあります。逆に、商品に一時的な不満があっても長期的に信頼しているブランドであればNPSは高い水準を維持する可能性があります。

このように、CSATとNPSは補完的に活用するのが理想的です。短期的な改善施策やサービス体験の評価にはCSATを、長期的なロイヤルティや顧客基盤の強化を測るにはNPSを組み合わせることで、より多角的で実効性のある顧客理解が可能になります。

顧客指標はNPS以外にも複数あり、特にOKRやKPIとの組み合わせで効果的に使うことができます。

アンケート例:質問文と自由回答設計のポイント

基本の質問は「0~10点で、このサービスを友人や同僚にすすめたいと思いますか?」です。

さらに「そのスコアをつけた理由を教えてください」と自由記述を設けることで、改善に役立つ具体的な声を集められます。

質問設計では、回答者の負担を減らす工夫も重要です。例えば、選択肢を直感的に理解できるよう0点を「まったくすすめない」、10点を「必ずすすめたい」と明示すると迷いが少なくなります。また、自由記述欄では「改善してほしい点」「特に良かった点」の両方を尋ねることで、ネガティブ・ポジティブ両方のフィードバックを収集できます。

さらに、回答時間を5分以内に収めるのが理想ですが、設問を補足する形で属性情報(年齢・利用年数・契約プランなど)を加えると、後の分析に役立ちます。これにより「新規ユーザーは低評価が多いが長期ユーザーは推奨者が多い」といった傾向を発見できます。

調査方法も工夫が可能です。メールやアプリ通知だけでなく、購入直後のポップアップやサポート対応後のフォローアップメールなど、タイミングを工夫すると回答率が向上します。こうした工夫を重ねることで、単なる数値ではなく、改善施策につながる質の高いデータを集められるのです。

- 基本質問:「0~10点で、このサービスを友人や同僚にすすめたいと思いますか?」

- 自由記述:「そのスコアをつけた理由」を必ず設け、改善に役立つ具体的な声を収集

- 回答者への配慮:0点=すすめない/10点=必ずすすめたい と明示し迷いを減らす

- 両面の声を収集:「改善点」と「良かった点」を両方聞く

- 属性情報の追加:年齢・利用歴などを補足 → 分析精度アップ

- 回答時間の目安:5分以内が理想

- 配信タイミング:購入直後・サポート後など適切な接点で実施すると回答率向上

たまご

たまご単なるスコアではなく、改善に直結する質の高いデータを得るのが目的。

NPSスコアの目安を活用する:日本の平均・ランキング・改善策

平均値:日本の業界別スコア傾向(マイナスを前提にした見方)

日本では多くの業界でNPS平均がマイナスです。例えば転職関連サイトは-40前後、銀行業界では-45前後と報告されています。通信、保険、クレジットカードなど他の業界でもほとんどがマイナス域にあり、総じて日本のNPSは低めに出る傾向があります。

この背景には、日本人がアンケート回答で「中間評価(5~6点)」を選びやすい文化的傾向があることが指摘されています。欧米では高評価か低評価に振れるケースが多いのに対し、日本では「可もなく不可もなく」という選択が一般的で、結果として批判者に分類されやすくなります。そのため数値上はマイナスに偏る傾向があるのです。

しかし、日本におけるNPSは「マイナスだから悪い」と単純に判断するのではなく、業界平均や競合との比較、過去からの推移を基準に評価することが重要です。例えば銀行業界全体が-45で推移しているなか、自社が-30であれば相対的には顧客ロイヤルティが高いと解釈できます。逆にプラスであっても前年より下がっていれば改善余地があるといえます。つまり、絶対値ではなく相対値とトレンドを見ることが、実務においてNPSを有効に活用する鍵となります。

ランキング:主要業界の上位企業と相対的な評価

業界別に見ると、動画配信サービスではNetflixが-4、クレジットカードでは楽天カードが-17と相対的に高スコアを記録しています。いずれもマイナスではあるものの、他社より頭一つ抜けた存在で、相対的な競争優位を示しています。

さらに、生命保険業界ではアフラックやソニー生命が相対的に高い評価を得ており、通信業界では格安SIMやオンライン主体のサービスが上位にランクインするケースもあります。旅行・航空業界ではJALやANAのようにブランド力の高い企業が比較的高めのスコアを維持しているとされます。

こうしたランキングからわかるのは、「絶対値が低くても相対順位で強みを示せる」という点です。業界全体がマイナス傾向の中で、ゼロに近づけるだけでも競争上の大きな優位性につながります。また、上位企業は顧客接点の改善やサービス品質の差別化に積極的であり、NPSが高い理由を分析することで自社の改善ヒントを得ることが可能です。

NPSスコアと企業事例:国内の公開データとベンチマーク

国内では保険、金融、ITサービスなど幅広い業界でNPS調査が行われています。美容クリニックでは院ごとのNPSを比較して改善を進めたり、SaaS企業では契約更新時にNPSを測り、離脱防止施策に活かすなどの事例があります。さらに、通信業界ではサポートセンターの対応品質を改善するためにNPSを導入し、コール後のフィードバックを基にオペレーター教育を強化する企業も見られます。小売業界では購入体験後にアンケートを配信し、店舗ごとのNPSを比較することでサービス水準を均一化する取り組みも進んでいます。

また、金融分野では契約手続きの分かりやすさやアプリの使いやすさがNPSの差を生むことがあり、上位企業はデジタル施策の改善に積極的です。公開されているスコアは、自社の位置づけを把握するためのベンチマークとして活用できるだけでなく、上位企業の取り組みを参考にすることで改善のヒントを得られる点にも大きな価値があります。

NPS調査の実施方法:リレーショナルとトランザクショナルの使い分け

- リレーショナル調査:半年~年1回程度の頻度で、ブランドやサービス全体に対する顧客ロイヤルティを把握する調査。長期的な関係性を測るのに適しており、企業戦略や顧客基盤強化の方向性を検討する際に役立つ。

- トランザクショナル調査:購入直後や問い合わせ対応直後など、特定の接点で実施する調査。顧客が直近で体験した具体的な接点の満足度や不満を拾い上げ、現場改善につなげやすい。

両方を組み合わせることで、全体像と詳細課題の両面を把握できます。例えば、リレーショナル調査で「ブランド全体のロイヤルティは低下傾向」と判明した場合、その要因を探るためにトランザクショナル調査を行い、購入プロセスやカスタマーサポートでの課題を特定するといった使い分けが可能です。さらに、調査結果を定期的に社内共有し、経営層から現場まで改善に活用することで、NPSを単なる数字にとどめず実効性ある経営ツールにすることができます。

NPS向上策:優先改善項目の特定と具体的な取り組み(クローズドループなど)

NPSを改善するには、まずアンケートの自由回答や統計的な要因分析から「優先的に改善すべき項目」を特定することが欠かせません。たとえばサポート対応の遅さ、UIやUXの使いにくさ、価格に対する不満、あるいは商品説明不足などが批判要因として浮かび上がることがあります。これらを洗い出したうえで、影響度の高い要素に集中投資するのが効果的です。

さらに、改善のプロセスでは「クローズドループ」と呼ばれる仕組みが有効です。これは低スコアを付けた回答者に対して迅速にフォローアップを行い、不満点を詳しくヒアリングし改善策につなげる取り組みです。場合によっては、迅速な対応だけで顧客の信頼を回復でき、批判者を将来の推奨者へと変える可能性もあります。

加えて、推奨者の声を積極的に活用することも有効です。高スコアを付けた顧客から寄せられた肯定的な意見を社内で共有し、従業員のモチベーション向上や改善の方向性に役立てることができます。また、プロモーター層向けに紹介制度やロイヤルティプログラムを設計することで、顧客が周囲へポジティブな口コミを広げやすくなり、NPS全体の底上げにつながります。

このようにNPS向上には「改善が必要な点を特定する分析」「批判者への迅速な対応」「推奨者の活用」という3つの要素を組み合わせることが重要です。短期的な成果にとどまらず、長期的な顧客ロイヤルティの構築を視野に入れた取り組みを継続することで、NPSスコアは着実に向上していきます。

NPSを改善するには、ユーザーの声を具体的に拾い上げるリサーチやインタビューの設計も欠かせません。

「意味ない」と言われる理由:誤解の背景と正しい活用方法

「日本はNPSが低すぎて意味がない」と言われることがありますが、実際にはその見方は一面的です。日本の文化的背景や回答傾向によりスコアが低めに出やすいことは事実ですが、それでもNPSを活用する価値は十分にあります。大切なのは、スコアの絶対値に一喜一憂するのではなく、業界内での相対比較や過去からの推移を丁寧に追うことです。

例えば、同業他社が平均-40のなか自社が-25であれば、マイナスでも相対的に優位に立っているといえます。また、前年より10ポイント改善していれば、それは顧客ロイヤルティ向上の成果を示す有効な証拠です。逆にプラス値であっても推移が悪化していれば改善余地が大きいといえるでしょう。

さらに、NPSは単なる数字にとどまらず、顧客から寄せられる自由記述の声や行動データと組み合わせることで実務的な改善に直結します。よって「意味ない」と切り捨てるのではなく、「改善の道しるべ」として継続的に活用することが本質です。

まとめ|NPSスコア目安の要点

- NPSは「すすめたい度合い」を数値化する顧客ロイヤルティ指標であり、企業の成長や顧客基盤の強化に直結する。

- 日本では平均がマイナスでも、相対比較で競争力の有無を測れるため十分に価値がある。

- 業界ランキングや公開事例を活用することで、自社の立ち位置を理解し改善の方向性を明確にできる。

- 改善の実務では「優先課題の特定」「批判者へのクローズドループ対応」「推奨者の活用」が特に効果的。

- 絶対値ではなく推移と相対比較を追うことが長期的な顧客ロイヤルティの構築につながる。

NPSは数字そのものよりも「改善につなげる姿勢」が大切です。自社の顧客の声を継続的に聞き取り、仮説と施策を繰り返しながら次のアクションに活かしていくことで、顧客体験は着実に向上します。さらに、定期的な社内共有や従業員教育と結びつけることで、NPSは単なるマーケティング指標ではなく組織全体を動かす経営指標として機能します。

NPSを理解したうえで、キャリア形成や実務スキルの全体像を学ぶとさらに応用が広がります。

コメント