はじめに:なぜ「定義フェーズ」が重要なのか?

プロダクトをつくるとき、ユーザーの悩みや困りごとを集めただけで満足していませんか?実は、その次にとても重要なのが「定義フェーズ」です。ここでは、集めた情報をもとに「本当に解決すべき課題は何か?」を明確にします。

たとえば、「朝がバタバタしてイライラする」という声があったとき、単に「時間が足りない」と決めつけるのではなく、背景にある原因や感情をしっかりと探ります。何となくの印象で判断してしまうと、せっかくのアイデアが的外れになることも少なくありません。

定義フェーズは、この“モヤモヤ”を“言葉にできる課題”へ変換するプロセスです。ここがあいまいなままだと、後のアイデアやプロダクトもズレてしまいます。だからこそ、「何を解決すべきか?」を見つけることは、PMにとってとても大切な仕事なのです。

プロダクト開発において、定義フェーズは“土台”を築く作業とも言えます。家づくりでいえば基礎工事。ここを丁寧に行うことで、その後の開発の質が大きく変わります。

このフェーズに時間をかけておけば、後半での方向転換や手戻りを減らし、結果的にプロジェクト全体の効率もアップします。

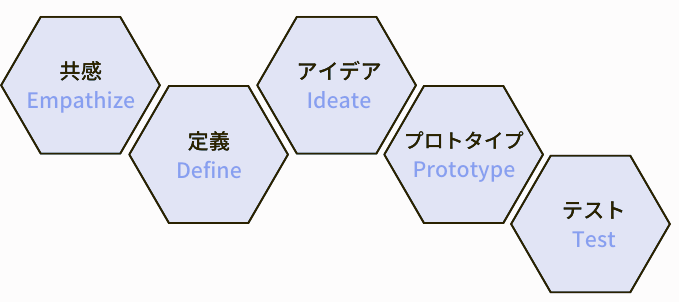

ステップ1:デザイン思考の5ステップと定義フェーズの位置づけ

デザイン思考は、ユーザーの立場に立って課題を見つけ、解決策を導くための考え方です。以下の5ステップで構成されています。

- 共感(ユーザーの気持ちや行動を理解する)

- 定義(見えてきた課題をはっきりさせる)

- 発想(たくさんのアイデアを出す)

- 試作(アイデアを形にしてみる)

- テスト(ユーザーに試してもらう)

このプロセスは一方向に進むものではなく、必要に応じてステップを行き来することが多くあります。とくに「定義」から「共感」へ戻り、さらに深くユーザー理解を深めるケースはよくあります。

定義フェーズは、「共感」と「発想」の間をつなぐ橋渡し役です。集めた情報を整理・分析し、課題の本質を見極めるステージとも言えるでしょう。

このステップを丁寧に行うことで、その後に続く発想や試作も、ユーザーにより響くアウトプットになります。

ステップ2:定義フェーズの目的は「本質的な課題」を見つけること

ユーザーの悩みを聞いたとき、「こうすればいいのでは?」とすぐに解決策を出したくなることがあります。しかし、その前に立ち止まって、「そもそも本当に解くべき課題は何か?」を見極めることが重要です。

たとえば「毎朝、家を出る前にバタバタする」という声があったとき、表面的には「時間が足りない」と見えるかもしれません。でも実は、「子どもの支度に時間がかかる」「朝食の準備が大変」といった、別の要因が潜んでいることもあります。

定義フェーズでは、こうした表面の情報だけでなく、その背後にある本当の悩み=インサイトを探り出します。そして、ユーザーが何に困っているのかを具体的な言葉で言語化するのです。

課題の設定が曖昧だと、どれだけアイデアを出しても効果的な解決にはつながりません。定義フェーズでは「具体的」で「実行可能」なレベルまで課題を落とし込むことがポイントです。

ステップ3:定義フェーズを進める4つの実践ステップ

① ユーザーの声を整理する

共感フェーズ(ユーザーに寄り添い、観察・インタビューを通じて感情や行動を理解するステップ)で集めた情報をもとに、気になる発言や感情を付箋などに書き出してみましょう。「KJ法」や「共感マップ」を使って分類していくと、共通点や傾向が見つかりやすくなります。

この段階では、情報をたくさん出すことが大切です。数が多いほど、新たな視点や気づきにつながります。

② インサイトを見つける

整理したユーザーの声の中から、「なぜそう感じたのか?」「どんな気持ちが隠れているのか?」を深掘りしましょう。ユーザー自身が口にしていない“本音”に近づくことがインサイトです。

例:「朝がバタバタする」→「自分の時間が取れずにストレスを感じている」

このように、表面的な不満の奥にある本質的な悩みを言語化することが大切です。この気づきが、次のステップに活きてきます。

③ 課題を一文でまとめる(POV)

インサイトをもとに、解くべき課題を1つの文章にまとめます。これをPOV(Point of View)と呼びます。

基本の形: 「〇〇(ユーザー)は〇〇(ニーズ)がある。なぜなら〇〇(インサイト)だからだ」

例:子育て中のママは、朝ゆっくり準備する時間がほしい。なぜなら、家族のことを優先しすぎて自分のことが後回しになっているから。

このPOVがあることで、チーム全体が「誰の・どんな課題を解くのか」を共有できます。それにより、アイデア出しや判断にも一貫性が生まれます。

④ HMWクエスチョンに変換する

POVをもとに「How Might We(どうすれば〜できるか?)」という問いに変換します。

例:どうすれば、朝の準備時間をママに確保できるだろう?

このHMWクエスチョンが、次の「発想フェーズ」でのアイデア創出の出発点になります。前向きで、可能性を広げる問いの形にすることがコツです。ポジティブな問いは、チームの創造性も引き出してくれます。

ステップ4:定義フェーズで役立つ5つのツール

定義フェーズでは、ユーザー理解を深めたり、課題を言語化したりするために、さまざまなフレームワークやツールが活用されます。以下に、それぞれのツールの主な特徴・目的・使うタイミングを整理した表を掲載します。

| ツール名 | 主な用途・特徴 | 目的 | 使用するタイミング |

|---|---|---|---|

| 共感マップ | ユーザーが「見ている」「聞いている」「考えている」「感じている」ことを整理。感情や行動の背景を可視化できる。 | ユーザーの感情と行動の背景を理解する | 共感フェーズの情報を整理したいとき |

| ペルソナ | 実在しそうなユーザー像を具体的に設定することで、ニーズや価値観を明確にし、意思決定の基準をつくる。 | ターゲットユーザーの像を明確にする | 共感〜定義フェーズの初期 |

| カスタマージャーニーマップ | ユーザーの行動・思考・感情を時系列で整理し、課題が生まれる瞬間やポイントを視覚化。 | ユーザーの体験全体を可視化する | ユーザーの流れや課題の背景を捉えたいとき |

| KJ法(付箋整理法) | ユーザーの発言や観察結果を付箋に書き出し、グルーピングして共通点やインサイトを導き出す。 | 情報を整理し、傾向や課題を抽出する | 共感フェーズ直後〜定義フェーズ初期 |

| POV&HMW | インサイトを一文にまとめ(POV)、そこから「どうすれば〜できるか?」(HMW)の問いに変換し、発想につなげる。 | 解くべき課題の焦点を定め、発想につなげる | 定義フェーズの終盤〜発想フェーズの入り口 |

これらのツールは、それぞれ異なる視点や目的を持っており、課題発見と整理にとても役立ちます。初めは一つずつ試してみて、プロジェクトの内容やチームの状況に応じて使い分けたり組み合わせたりしてみましょう。手を動かして試行錯誤する中で、自分なりの使い方が見えてきます。

「正しく使う」ことよりも、「使いながら気づく」ことが大切です。ぜひ実践の中で、ツールの力を体感してみてください。

ステップ5:初心者PMがつまずきやすいポイントとその対処法

① 「なんとなく」で課題を決めてしまう

対策: 複数のユーザーの声を比較し、繰り返し出てくるテーマに注目しましょう。思い込みを防ぐために、チームで共有する場を持つのも効果的です。

② 課題があいまいなまま進めてしまう

対策: POVを使って“誰の・何に・なぜ困っているのか”を言葉にしてみましょう。何度でも見直してOKです。

③ チーム内で認識がズレる

対策: POVやHMWを使って課題を言語化し、チーム内で共有する機会をつくりましょう。ワークショップ形式も有効です。

④ ツールの使い方がわからず前に進めなくなる

対策: 完璧を求めず、まずは試してみることが大切。使いながら慣れていけばOKです。

まとめ:定義フェーズがプロダクトの「ブレない軸」になる

定義フェーズは、ユーザーの“なんとなくの悩み”を“明確な課題”に変える重要なステップです。課題設定がぶれてしまうと、その後のすべての工程に影響が出てしまいます。

ここを丁寧に行うことで、その後のアイデアや試作、テストの方向性が大きく変わります。

最初は慣れないかもしれませんが、手を動かして少しずつ実践することで、自信と精度が高まっていきます。

今回紹介したステップの中から、気になるものをひとつだけでも試してみてください。それが、“ユーザーに届くプロダクト”を生み出す最初の一歩になります。

あなたの小さな気づきと行動が、未来の大きな価値を生み出します。焦らず、自信を持って進んでいきましょう。

コメント