はじめに:なぜ「デザイン思考 アイディエーション」が注目されているのか?

「プロダクトを立ち上げるには、まずアイデアが必要」と言われても、何から始めればいいのか分からない──そんな駆け出しPMや未経験の方に向けて、この記事では「デザイン思考」の中でも特に重要なステップであるアイディエーション(Ideation)についてわかりやすく解説します。

「アイディエーション」という言葉はまだ耳慣れないかもしれませんが、実際のプロダクト開発現場では非常に重要視されている概念です。特に「デザイン思考 アイディエーション」という組み合わせは近年注目されており、創造的な課題解決を目指す企業や個人の間で活用が広がっています。新規事業やUX改善を担うプロダクトマネージャーにとって、避けては通れないステップと言えるでしょう。

この記事では、初心者が実践しやすいアイデア出しの手法から、現場での活用事例、成功のポイントまでを具体的に紹介します。さらに、デザイン思考の全体像の中でのアイディエーションの役割や、チームで取り組む際の注意点などもわかりやすく解説します。

デザイン思考とは?その中でのアイディエーションの位置づけ

デザイン思考(Design Thinking)は、ユーザーの視点から課題を見つけ出し、創造的なアプローチで解決策を導き出すための思考法です。Google、IDEO、SAPなど、イノベーションに積極的な企業で導入されており、特に新規サービスや製品の開発において効果を発揮しています。

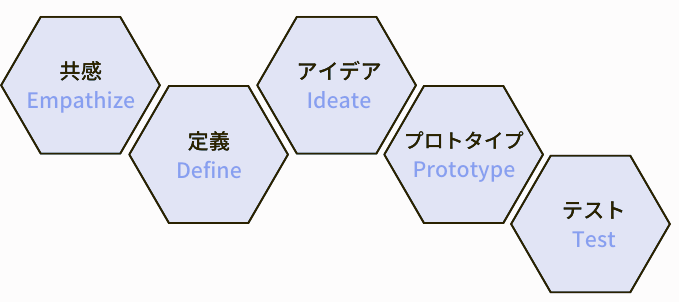

この手法は以下の5つのステップで構成されています:

- 共感(Empathize)

- 問題定義(Define)

- アイディエーション(Ideate)

- プロトタイピング(Prototype)

- テスト(Test)

この中でも「アイディエーション」は、明確化された課題に対して多角的な視点から解決策を探るフェーズです。ここでは「正解」を見つけるのではなく、「こんな発想もありかもしれない」といった自由で柔軟な思考を歓迎します。

この段階で生まれたアイデアは、次のステップであるプロトタイピングやテストの素材となり、最終的なプロダクトの品質にも大きな影響を与えます。逆に、アイディエーションを十分に行わないと、視野が狭まり、本質的な問題解決に結びつかないリスクも高まります。

アイディエーションを成功させるためのマインドセット

アイディエーションを効果的に進めるためには、安心して意見を出せる心理的安全性が欠かせません。次の3つのマインドセットを意識しましょう:

- 正解を探さない:まずは量を重視して自由に発想することが大切です。

- 批判しない:アイデアの善し悪しを判断せず、すべてを一度受け入れます。

- 量から質へ:多くのアイデアがあるからこそ、良質なものが見つかる確率が高まります。

たとえば、「それは無理では?」という一言が出た瞬間に場の雰囲気が一気に冷えることがあります。そうした批判を避け、まずは自由に発言できる場を作ることが、発想の広がりを促します。

また、複数人でアイデアを出し合えば、他人の意見が新たな着想を引き出すこともあります。こうした「発想の連鎖」が起きやすい環境づくりが、アイディエーションの鍵となります。

初心者でも使いやすい!代表的なアイディエーション手法とその使い分け

アイディエーションにはさまざまな手法がありますが、初心者でも実践しやすい代表的な方法を以下に表形式でまとめました。それぞれの特長と活用シーンを参考に、状況に応じて使い分けましょう。

| 手法 | 特徴 | メリット | デメリット | 向いている場面 |

|---|---|---|---|---|

| ブレインストーミング | 否定せずに自由な発想を出し合う | 多様な視点、チームでの意見交換が活性化 | 声の大きい人に偏る、発言しにくい人が出やすい | 少人数〜中規模チームでの初期アイデア出し |

| クレイジー8 | 紙を8分割し8分間で8つのアイデアを描く | 短時間で多くの発想が得られる、直感を刺激 | 焦って質が落ちることもある、初回は戸惑う場合も | 個人ワーク+チームでのアイデア共有時 |

| SCAMPER法 | 既存のものを7つの視点で問い直す | 思考の幅を広げやすく、構造的に進行できる | テンプレート依存になりやすい | 既存サービスや課題を改善・応用したいとき |

| マインドマップ | キーワードを中心に連想を広げていく | 思考の可視化、情報整理に強い | 広がりすぎると論点がぼやける | 情報を整理しながらアイデアを掘り下げたいとき |

| ワールド・カフェ | 小グループ対話を時間でシャッフルする形式 | 多様な視点と共感を生む、対話による気づきが得られる | ファシリテートや時間管理が必要 | 社内横断のワークショップやテーマ探求型の対話に適する |

アイディエーションを支えるおすすめツールと実践の工夫

アイデアを「見える化」し、チームで共有するにはツールの活用が欠かせません。以下のようなツールが実践をサポートします。

- Miro:付箋、図解、テンプレートなどが豊富なオンラインホワイトボード。リモートチームにもおすすめ。

- FigJam:Figma製のコラボツール。カジュアルな雰囲気で直感的な操作ができ、アイスブレイクにも有効。

- Notion:ドキュメント、議事録、アイデアの記録整理がまとめてできる万能型。共有や振り返りにも便利。

- 紙と付箋:アナログながら即興性が高く、対面での短時間ブレストに適している。

さらに、「時間を区切って集中的に出す」「色やカテゴリで分類する」「個人ワークとグループ共有を組み合わせる」など、ツールを活かした工夫を加えることで、より質の高いアイディエーションが実現できます。

実際の企業での活用事例

DeNA

新規事業のアイデア創出にあたり、Miroとクレイジー8を併用。スピード感と直感性を活かした短時間セッションで、多数のアイデアが生まれました。

オイシックス・ラ・大地

配送体験の改善プロジェクトで、SCAMPERやマインドマップを活用。部署を超えた対話を通じて共感を生み、多角的なアイデアが生まれた好例です。

スタートアップ企業

ある小規模スタートアップでは、毎週10分間のアイディエーションタイムを導入。短時間でも継続することで、チーム全体の発想力が底上げされ、文化として定着しつつあります。

よくある失敗と成功させるためのポイント

失敗しやすいパターン

- 課題が曖昧なまま始めてしまい、アイデアが分散

- 否定的な発言により発言意欲が低下

- 実現可能性に縛られ、自由な発想が出にくい

成功のための工夫

- 「How Might We…?」で課題を明文化して共有

- ファシリテーターを設けて場を整える

- 心理的安全性を高める声かけとルール設定

- 振り返りを設けて改善点を次回に活かす

まとめ:小さく始めて、アイディエーションを習慣に

「デザイン思考 アイディエーション」に興味を持ったあなたは、すでに第一歩を踏み出しています。

最初は小さな一歩で構いません。付箋1枚に1アイデアを書いてみる、チームで10分だけ話してみる──その積み重ねが“発想力”を鍛えてくれます。

定例ミーティングの冒頭10分をアイディエーションタイムにするだけでも十分です。こうした小さな習慣が、チーム全体の思考の柔軟性や課題発見力を底上げしてくれます。

ぜひ、あなた自身の“アイディエーションスタイル”を育て、日々の仕事やプロダクト開発に活かしていきましょう。

コメント