はじめに

現在、社内のリスキリング制度を活用してプロダクトマネージャー(PM)に挑戦中です。

初めてユーザーインタビューを設計したとき、何をどこから始めればいいのか全く分からず、質問作りだけで半日も悩んだことがあります。

勇気を出して実施したものの、準備不足で質問が曖昧だったため、ユーザーからは表面的な感想しか得られませんでした。結果として、次のアクションに活かせる情報がほとんど得られず、「もっとしっかり設計しておけばよかった…」と痛感しました。

ユーザーインタビューは、ユーザーの本音や行動背景を理解し、プロダクト改善や新機能開発に活かせる強力な手法です。しかし、事前の設計を怠ると、せっかくの貴重な機会が雑談で終わってしまうこともあります。

この記事では、初心者PMでも迷わず進められる「ユーザーインタビュー設計の基本ステップ」と「成功のコツ」をわかりやすく解説します。設計から質問作成、実施フロー、成功事例まで網羅しているので、この記事を読めばすぐに実務で活用できるはずです。

- ユーザーインタビュー設計の基本ステップ

誰に、何を、どう聞くかを迷わず決められるようになります。 - 効果的な質問作成の方法と注意点

誘導せず、ユーザーの本音を引き出す質問の作り方がわかります。 - 成功するインタビューフローの作り方

導入から深掘り、終了までの流れを理解し、実践できるようになります。 - 実務に役立つ成功事例

Webサイト改善やソフトウェア開発でのインタビュー活用例を紹介します。

ユーザーインタビューとは?設計が重要な理由

ユーザーインタビューとは、ユーザーの行動や考え方、課題や期待を深く理解するための調査手法です。

アクセス解析やアンケートのような数字だけでは分からない「なぜユーザーはそう行動したのか」という背景を把握できるのが大きな特徴です。

プロダクトマネジメントの現場では、次のような場面で活用されます。

- 新機能の企画前:ユーザーが抱えている課題や不満を明らかにしたいとき

- 既存サービスの改善:利用状況や離脱理由の背景を深掘りしたいとき

- 定量データの補完:アクセス解析では見えない行動の理由を知りたいとき

ただし、ユーザーインタビューは「設計次第」で得られる情報の質が大きく変わります。

目的が曖昧なまま実施すると、次のような失敗につながりやすくなります。

- 会話が雑談で終わり、分析に使える情報がほとんど得られない

- 想定外の回答が多く、整理・分析に時間がかかる

- 回答がバラバラで、チームの意思決定に結びつかない

私自身、最初のインタビューでは「とりあえず話を聞けばいい」と思って準備を軽く済ませた結果、ユーザーの感想止まりの情報しか集められませんでした。

たまご

たまご設計を丁寧に行うことが、価値あるインサイト(洞察)を得るための第一歩だと痛感しました。

次章では、初心者PMでも迷わず実践できる「ユーザーインタビュー設計の基本ステップ」を解説します。

ユーザーインタビュー設計の基本ステップ

ユーザーインタビューを成功させるには、事前の設計が何より重要です。

ここでは、初心者PMでも迷わず進められる3つの基本ステップを解説します。

目的と仮説を明確にする

まずは「今回のインタビューで何を明らかにしたいのか」をはっきりさせましょう。

目的が曖昧なままだと、質問も広がりすぎて分析が難しくなります。

例:

・既存ユーザーが継続利用する理由を知りたい

・新規ユーザーが登録をためらう理由を探りたい

目的が決まったら、簡単な仮説を立てておくと質問設計がスムーズになります。

たとえば「登録をためらう理由は入力項目の多さかもしれない」という仮説をもとに質問を組み立てると、インタビューが迷子になりません。

ペルソナ設定と対象者のリクルーティング

次に、インタビューするユーザー像(ペルソナ)を設定します。

ペルソナは、年齢や職業といった基本情報だけでなく、利用状況や行動特性まで具体化することが大切です。

例:

・週に3回以上アプリを使う既存ユーザー

・最近サービスを知ったが登録していないユーザー

このペルソナをもとに、アンケートや既存データを使って参加者をリクルートします。

条件に合う人を選ぶ「スクリーニング質問」を用意すると、インタビューの精度が高まります。

スクリーニングで参加者を絞り込む

ペルソナに近い人をさらに絞るために、事前アンケートで行動や利用状況を確認します。

特に、将来のニーズを先取りできる「リードユーザー(先進的なユーザー)」を含めると、改善のヒントが見つかりやすくなります。

設計を怠った失敗と学び

私が最初にインタビューしたときは、ペルソナ設定を曖昧にしたまま5人に話を聞きました。

結果、回答はバラバラで「結局、誰に向けた改善策なのか」が分からなくなり、分析に非常に時間がかかってしまいました。

そこで次回からは、

- ペルソナを明確にする

- スクリーニングで対象者を絞る

この2つを徹底したところ、共通する課題やニーズが明確になり、分析もスムーズに進むようになりました。

ここまでが「誰に・何を・どう聞くか」を決める設計ステップです。

次の章では、設計を生かすための 質問作りのコツと注意点 を解説します。

効果的な質問の作り方と注意点

ユーザーインタビューの価値は、どんな質問をするかで大きく変わります。

質問が曖昧だと表面的な感想しか得られませんが、適切な質問を準備すれば、ユーザーの本音や行動背景に迫ることができます。ここでは初心者PMでも使える質問作りの3つのコツを紹介します。

オープン質問とクローズド質問を使い分ける

質問には、大きく分けて オープン質問 と クローズド質問 があります。

- オープン質問(自由回答)

ユーザーに自由に話してもらう形式。感情や背景まで深く引き出せます。

例:「最近、このアプリを使ったときのことを教えてください」 - クローズド質問(選択式・はい/いいえ)

事実や頻度などの定量的な情報を確認するときに便利です。

例:「このアプリを週に何回使いますか?」

ポイントは、オープン質問を中心にして、必要に応じてクローズド質問で補うことです。

まず自由に話してもらい、その後に事実を整理するイメージで進めると自然です。

誘導しない中立的な質問でバイアスを防ぐ

初心者PMがやりがちなのは、答えを誘導する質問です。

例えば、

前者は「使いにくい」という前提を押し付けてしまい、回答が偏ります。

質問は必ず中立的な表現にしましょう。専門用語も避け、画面を指差して「この部分をどう操作しましたか?」と具体的に聞くと、ユーザーが答えやすくなります。

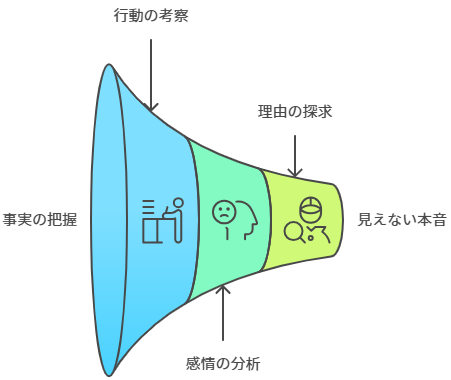

体験ベースの質問で深い洞察を得る

記憶に残る具体的な体験を話してもらうと、ユーザーの行動理由や感情まで把握できます。

例えば次のような質問が効果的です。

- 「最後にこのサービスを使ったのはいつですか?」

- 「そのとき、どんな行動をしましたか?」

- 「なぜその行動を選んだのですか?」

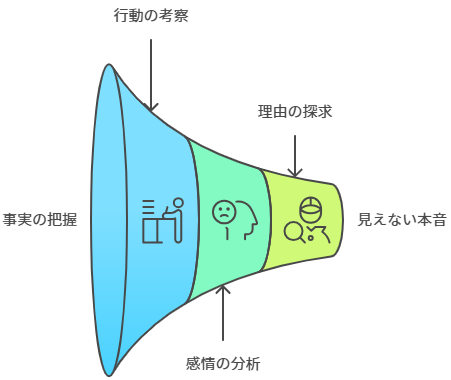

このように「事実 → 行動 → 感情 → 理由」の順で掘り下げると、数字だけでは見えないユーザーの本音にたどり着けます。

次の章では、質問設計を実際のインタビューで活かすための インタビューフローの作り方 を解説します。

成功するインタビューフローの設計方法

ユーザーインタビューをスムーズに進めるには、当日の流れ(フロー)を事前に決めておくことが大切です。

ここでは、初心者PMでも実践できる4つのステップを紹介します。

事前準備と役割分担

- インタビュアー:質問を進行する役

- 記録係:発言や雰囲気を正確に記録する役

2人体制にすると、発言を聞き逃さずに済みます。

事前に以下をチェックしましょう。

- 録音・録画の許可を得る

- 機材(マイク・カメラ・ノートPC)の動作確認

- インタビューガイド(質問リスト)の共有

準備段階で「当日どの質問を誰が担当するか」を決めておくと安心です。

導入・アイスブレイクで心理的安全性を高める

インタビューの序盤は、参加者の緊張をほぐす時間です。

最初に次のような対応をするとスムーズです。

- インタビューの目的と所要時間を簡単に説明

- 「正解はありません。思ったことを率直にお話しください」と伝える

- 軽い雑談や自己紹介で場を和ませる

私の最初のインタビューでは、説明が不十分で参加者が構えてしまい、答えが一言だけで終わる場面がありました。

導入で心理的安全性を作ることが、本音を引き出す第一歩 だと実感しています。

本編で深掘りするプロービングのコツ

用意した質問をベースに進めつつ、回答に応じて追加の質問を挟むと、深い洞察が得られます。

- 「それはどういう状況でしたか?」

- 「そのとき、どう感じましたか?」

- 「もう少し詳しく教えてください」

質問は柔軟に順序を変えてもOKです。

想定外の答えが出た場合は、チャンスと捉えて掘り下げると価値あるインサイトが得られます。

終了と振り返りで情報を整理する

インタビューの最後は、次の流れで締めるとスムーズです。

- 「今日はありがとうございました」と感謝を伝える

- 感想や補足意見を聞く

- 終了後すぐに記録を整理し、発言を時系列またはテーマごとにまとめる

特に終了直後のメモ整理は重要です。

記憶が新しいうちにチームで共有すると、次の分析や施策検討がスムーズに進みます。

次の章では、実際の 成功事例 を紹介します。

実務でどのように活かされたのかを見ることで、設計や質問の重要性がより実感できるはずです。

ユーザーインタビューの成功事例

ここでは、ユーザーインタビューを活用して具体的な成果を上げた2つの事例を紹介します。

どちらも「事前設計」と「質問の工夫」が成功のカギとなりました。

Webサイト改善(パモウナ社)

食器棚メーカーのパモウナ社は、公式Webサイトのリニューアル前にユーザーインタビューを実施しました。

- インタビューで判明した課題

- 「サイトやカタログに価格情報が載っていない」

- 「購入事例がなく、実際の利用イメージが湧かない」

- 改善施策

- サイトに参考価格を掲載

- 購入事例コンテンツを追加

結果として、カタログ請求数は199%増、訪問ユーザー数も170%増という大幅改善につながりました。

ユーザーの声をもとにした施策は、数字に直結することが分かる好例です。

ソフトウェア開発(Intuit社 QuickBooks)

会計ソフト「QuickBooks」を手掛けるIntuit社は、新しいAI機能のユーザー体験を短期間で検証する必要がありました。

そこで、36名のユーザーに対して集中的にインタビューを実施し、次の成果を得ています。

- 調査で得られた発見

- 入力時の「誤タップ・誤入力」が想定以上に多い

- UI改善や入力補助が必要なことが判明

- 成功のポイント

- リクルーティングと分析を短期間で回したことで、2日間で36名のインタビューを完了

- 想定外の課題を早期に発見し、開発サイクルに素早く反映

この事例は、スピード感あるインタビューと即時改善の重要性を示しています。

これらの事例から学べるのは、次の3点です。

- 事前設計とペルソナ選定が成功の基盤

- 現実の行動に沿った質問で本音を引き出すことが重要

- 得られたインサイトを具体的施策に直結させると成果につながる

まとめ|設計が成果を左右する

ユーザーインタビューは、ただ実施するだけでは成果につながりません。

「誰に、何を、どう聞くか」を事前に設計することが、価値あるインサイト(洞察)を得る第一歩 です。

本記事で紹介したポイントを振り返ると、次の3つが特に重要です。

- 目的と仮説を明確にする

何を明らかにしたいかが決まれば、質問や対象者がぶれません。 - ペルソナと質問設計を丁寧に行う

ユーザー像を明確にし、体験ベースの質問で本音を引き出します。 - 得られた声を具体的な施策につなげる

定性的なインサイトをUX改善や新機能企画に直結させると成果が出ます。

私自身、最初は準備不足で失敗しましたが、設計を丁寧に行うようになってからは、チームの意思決定に直結する情報が得られるようになりました。

初心者PMの皆さんも、まずは小さくてもいいのでユーザーインタビューを設計し、実施してみてください。

ユーザーの生の声は、プロダクトを一歩前進させる力になります。

コメント