はじめに

現在、社内のリスキリング制度を活用してプロダクトマネージャー(PM)に挑戦中です。

これまで開発現場にいたわけではない私にとって、「アジャイル開発」や「イテレーション」といった言葉は最初こそとっつきにくく感じていました。

中でも「イテレーションって具体的に何をするの?」「スプリントとは違うの?」「どうやって進めればいいの?」といった疑問は、初学者にとって壁になりやすいポイントです。

そんな私と同じくPMとしての一歩を踏み出したばかりの方に向けて、記事を書きました。

この記事を読むと以下のことがわかります。

- イテレーションとは何か、スプリントとの違い

- イテレーションの基本的な進め方と3つのステップ

- つまずきやすいポイントとその回避方法

- 初めてのイテレーションを成功させるための考え方

「そもそも何から覚えればいいの?」という方にも安心して読んでいただけるように、具体例も交えてご紹介しますので、ぜひ最後までお付き合いください。

イテレーションとは?【基本のキ】

イテレーションとは「短期間で回す開発サイクル」

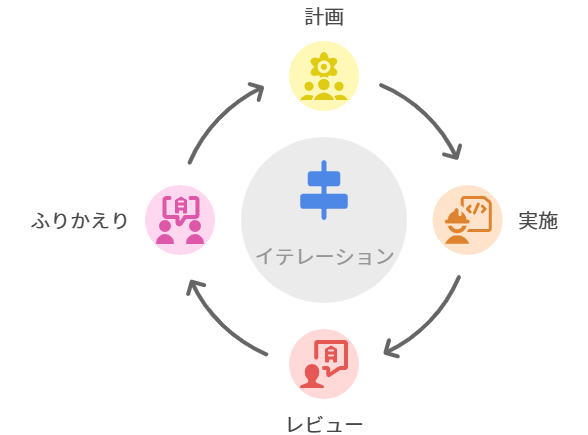

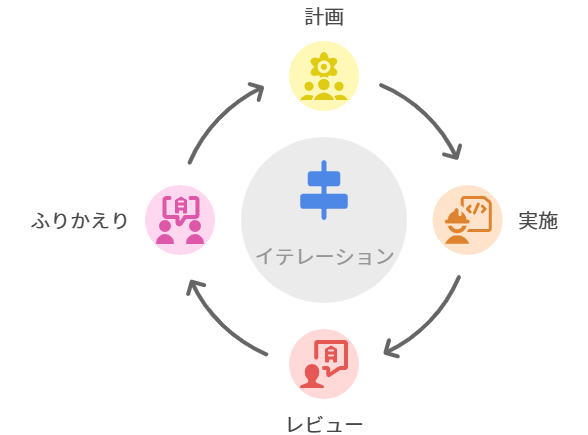

イテレーションとは、短い期間で「計画→開発→テスト→ふりかえり」を1セットとして繰り返す開発サイクルのことです。

アジャイル開発においては、このサイクルを通してプロダクトを段階的に成長させていきます。

期間は一般的に1〜4週間程度で設定され、各イテレーションの終わりには「動くソフトウェア(成果物)」を必ずアウトプットします。

これにより、常に小さな成果を積み重ねながら、柔軟に方針を調整できるのが特徴です。

スプリントとの違いって?

アジャイルの中でも、特に「スクラム」という手法では、イテレーションのことをスプリント(Sprint)と呼びます。

言葉の違いはありますが、どちらも「決まった期間でひとまとまりの作業を行う反復型の開発サイクル」を意味します。

- イテレーション:アジャイル全般で使われる概念

- スプリント:スクラムで使われる呼び方(1〜4週間固定)

たまご

たまごつまり、「スプリント=イテレーションの一種」と理解すればOKです。

なぜイテレーションが重要なの?

ウォーターフォール開発のように「全体を一気に作る」方法では、仕様変更やリスクへの対応が難しくなりがちです。

一方、イテレーションを使えば以下のようなメリットがあります。

| イテレーションのメリット | 内容 |

|---|---|

| 🔄 柔軟に方向転換できる | 毎サイクルごとにフィードバックを反映 |

| 📈 品質と満足度を高めやすい | 早い段階から「動くもの」で確認できる |

| 🚩 リスクを早期に検出できる | 問題を小さい単位で発見・修正 |

特に、最初から「正解」が見えにくい新規プロダクト開発において、イテレーションは非常に強力な武器になります。

3イテレーションの流れ【3ステップで解説】

イテレーションは「計画→実施→ふりかえり」の3ステップで構成されます。

それぞれのステップでどんなことを行うのか、初心者PMが押さえておくべきポイントをやさしく解説します。

計画フェーズ:イテレーションの目的を明確にする

イテレーションの始まりは「何をやるか決める」ことからスタートします。

このフェーズでは、チームで以下のような準備を行います。

- プロダクトバックログ(やることリスト)の中から優先度の高い項目を選ぶ

- その内容をユーザーストーリーの形で明確化

- ストーリーポイントなどで作業の見積もりを行う

- スプリントバックログとして作業タスクを整理する

まずは「今の期間でやりきれること」にフォーカスし、スコープを絞ることが大切!

やりすぎ注意!!

この時点で「あれもこれも」と欲張ってしまうと、開発がパンクします。

実施フェーズ:毎日確認しながら進める

イテレーション中は、開発やテストを進めながら毎日短時間のミーティング「スタンドアップ」を実施します。

これは「立ったまま15分以内で終える朝会」のようなもので、以下の3点を共有します。

- 昨日やったこと

- 今日やること

- 困っていることや相談事項

このリズムを守ることで、チームの進捗状況を可視化し、早期に問題を発見できるようになります。

また、開発中に出てきた課題や障害は、可能な限り即座に解決を図ることが求められます。

こうしたフレキシブルな対応こそ、アジャイルの真骨頂です。

レビューフェーズ:成果を検証し、次に活かす

イテレーションが終了したら、必ず「レビュー」と「ふりかえり」を行います。

- スプリントレビュー:ステークホルダーに成果物(インクリメント)を見せ、動作確認やフィードバックを得る

- スプリントレトロスペクティブ(ふりかえり):チーム内でプロセスや運営の改善点を話し合う

例えばこんな振り返り内容

| 良かった点 | 改善点 | 次に試すこと |

| タスク見積もりが現実的だった | テスト環境構築に時間がかかった | 自動テストツールを導入してみる |

「ふりかえりをして終わり」ではなく、次回のイテレーションに活かすアクションに落とし込むことが重要!

このように、イテレーションは「計画→実施→改善」を短い期間で高速に回していくアプローチです。

次は、従来のウォーターフォール開発と比べてどんな違いがあるのかを見ていきましょう。

ウォーターフォールと何が違うの?

アジャイル開発における「イテレーション」は、従来型の開発手法である「ウォーターフォール」と根本的な考え方が異なります。

ここではその違いを、初心者の方でもわかりやすく整理してみましょう。

ウォーターフォール開発とは?

ウォーターフォール開発は、その名の通り「滝のように一方向に流れる」開発プロセスです。

- 要件定義

- 設計

- 実装

- テスト

- リリース

このようにすべての工程を順番に完了していくモデルで、一度決めた内容を後から変更するのは困難です。

特に「最初に決めた要件」が曖昧なままだと、後戻りが難しくなり、手戻りコストが大きくなります。

アジャイル開発との違い

アジャイル開発(イテレーション方式)は、変化に対応することを前提とした手法です。

ウォーターフォールが「一発勝負」なら、アジャイルは「小刻みに試す」ようなイメージです。

| 比較項目 | ウォーターフォール | アジャイル(イテレーション) |

| 進め方 | 一方向・段階的 | 反復・漸進的 |

| フィードバックタイミング | 最終工程後にまとめて | 各イテレーションごとに逐次 |

| 仕様変更への対応 | 難しい(契約変更など必要) | 柔軟に対応可能 |

| 向いているプロジェクト | 要件が明確な場合 | 要件が曖昧・変化しやすい場合 |

どちらが良いという話ではない

初心者PMとして大切なのは、「ウォーターフォールがダメでアジャイルが正義」という思い込みを持たないことです。

大規模なインフラ導入や法制度対応など、最初から変更が許されないプロジェクトにはウォーターフォールが適しているケースもあります。

逆に、ユーザーの反応を見ながら改善を重ねていくプロダクト(Webサービスやアプリなど)では、イテレーションを軸としたアジャイル開発が効果的です。

状況に応じて使い分けられるのが真のPM!

次は、イテレーションをうまく活用するための実践的な「ベストプラクティス」について解説します。

「実際どう動けばいいの?」が気になる方は、ぜひ次章へお進みください。

イテレーションを成功に導くためのベストプラクティス

イテレーションをうまく運用するには、ただ「短いサイクルで回す」だけでは不十分です。

ここでは、初心者PMでも実践しやすい5つのベストプラクティスをご紹介します。

1. ユーザーストーリーで要件を整理する

イテレーション計画で重要なのは、「誰のために・何の目的で・何を作るのか」を明確にすること。

そのために役立つのがユーザーストーリーという表現方法です。

例:

経理担当として、

月次決算に必要なレポートを自動生成したい。

手動作業の時間を減らすため。

このように、エンドユーザー視点の目的を起点に設計することで、開発チームも納得感を持って取り組めます。

2. 「完了の定義(Definition of Done)」を明確に

タスクが「終わった」と判断する基準をあいまいにすると、品質のバラつきや漏れが発生しがちです。

そこで、イテレーションごとに「完了とは何か?」をチームで合意しておくことが重要です。

例えば…

| NGな定義 | よい定義 |

| コードが書けたら終わり | テスト・コードレビュー・受け入れ基準の確認を含む |

この基準を全員で共有することで、成果物の品質を安定させ、次工程への負債を残さないようにできます。

3. スタンドアップとタスクの見える化

毎日行う15分以内のスタンドアップ(朝会)は、チームの調和を保つエンジンです。

ここでの共有に加えて、タスク状況をJiraやKanbanボードなどのツールで「見える化」すると効果的です。

- 進捗や課題をリアルタイムで把握できる

- 誰が何をやっているかが明確になる

- 関係者への報告コストが下がる

初心者PMにとっても「今どこが詰まっているか」を把握しやすくなり、早期の対応や調整が可能になります。

4. フィードバックループを大切にする

スプリントレビュー(成果確認の会)では、ステークホルダーからの意見を積極的に集めましょう。

「見せること」が目的ではなく、「意見をもらって改善につなげる」ことが重要です。

また、ふりかえり(レトロスペクティブ)では次に試す改善策を“行動”にまで落とし込むようにします。

例:「レビュー手順が曖昧」→「来週までにチェックリストを作成して共有」

このように改善を回すことで、チーム全体の成熟度が少しずつ高まっていきます。

5. ツールを活用してイテレーションを加速する

イテレーションはスピード感が命。だからこそ、開発支援ツールの活用が効果を発揮します。

- ソースコード管理(GitHub, GitLab)

- 自動テストやCI/CD(CircleCI, Jenkins)

- タスク管理(Jira, Notion, Backlog など)

ツールによって手作業ミスを減らし、チーム全体の反復サイクルを加速させることができます

これらのプラクティスを1つずつ実践していくことで、イテレーションの質が確実に向上します。

次章では、初心者PMが陥りやすい「つまずきポイント」とその回避方法を解説します。

初心者PMがつまずきやすいポイントと対策

アジャイル開発におけるイテレーションは柔軟で強力な手法ですが、初心者のプロダクトマネージャー(PM)がいきなりうまく回すのは簡単ではありません。

ここでは、よくあるつまずきポイントと、それを防ぐための具体的な対策を紹介します。

1. ゴールがふわっとしている

2. スコープがどんどん広がる(スコープクリープ)

3. ステークホルダーを巻き込めていない

4. 無理なスケジュールを受け入れてしまう

5. 課題やリスクを隠してしまう

6. ふりかえりが形だけで終わる

これらの課題は、初心者PMなら誰もが一度は直面するものです。

大切なのは、失敗を責めず、次に活かす仕組みを回し続けることです。

まとめ|最初は「小さく回す」ことから始めよう

ここまで、アジャイル開発におけるイテレーションの基本や進め方、初心者PMが陥りやすい課題とその対策までご紹介してきました。

初心者のうちは「イテレーションって難しそう…」と感じるかもしれません。ですが、最初から完璧を目指す必要はありません。

むしろ大切なのは、「小さく試して、ふりかえって、改善する」ことを繰り返すことです。

アジャイル開発に正解はありません。プロダクトも、チームも、そしてPMとしてのあなた自身も、少しずつ成長していくことが大切です。

「まずは1サイクル、回してみる」。

そこから学びが生まれ、次の一歩につながります。

コメント