私は現在PM(プロダクトマネージャー)の学びを続けています。

学び始めの頃に特に迷ったのが「ロードマップとスケジュールの違いは何?」「マイルストーンとの違いは?」という点でした。

専門用語が多く、実務でどう使うのかがイメージしづらいのです。

同じように戸惑う初心者PMの方も多いと思います。

さらに、人によって定義や使い方が微妙に異なるため、会議の場で「それってスケジュールの話?ロードマップ?」といったすれ違いが起こることも少なくありません。

例えば、私が初めて社内でロードマップを作成した際、上司からは「これはただのスケジュール表だね」と指摘され、改めて長期的な視点を取り入れる必要性を学びました。

逆に、別の場面では細かい日付まで書き込んだロードマップを提出したところ「ガントチャートと何が違うの?」と疑問を持たれた経験もあります。

このように、用語を正しく理解していないと誤解を招き、信頼を損なうリスクすらあるのです。

本記事では、そのような疑問や混乱を整理し、初心者PMが自信を持って使いこなせるように解説していきます。

実務で直面しやすい失敗談や改善の工夫も紹介しながら、読んだその日から役立つ知識に変えていきます。

- ロードマップとは何か(言い換えやビジネスでの使い方)

- ロードマップとスケジュール/マイルストーン/ガントチャート/WBSの違い

- 作り方や作成例(開発とビジネス両面)

- 「意味ない」と言われる理由と対策

- 実際の失敗事例と改善のヒント

ロードマップとスケジュールの違いを初心者向けに解説

ロードマップとは(定義と役割)

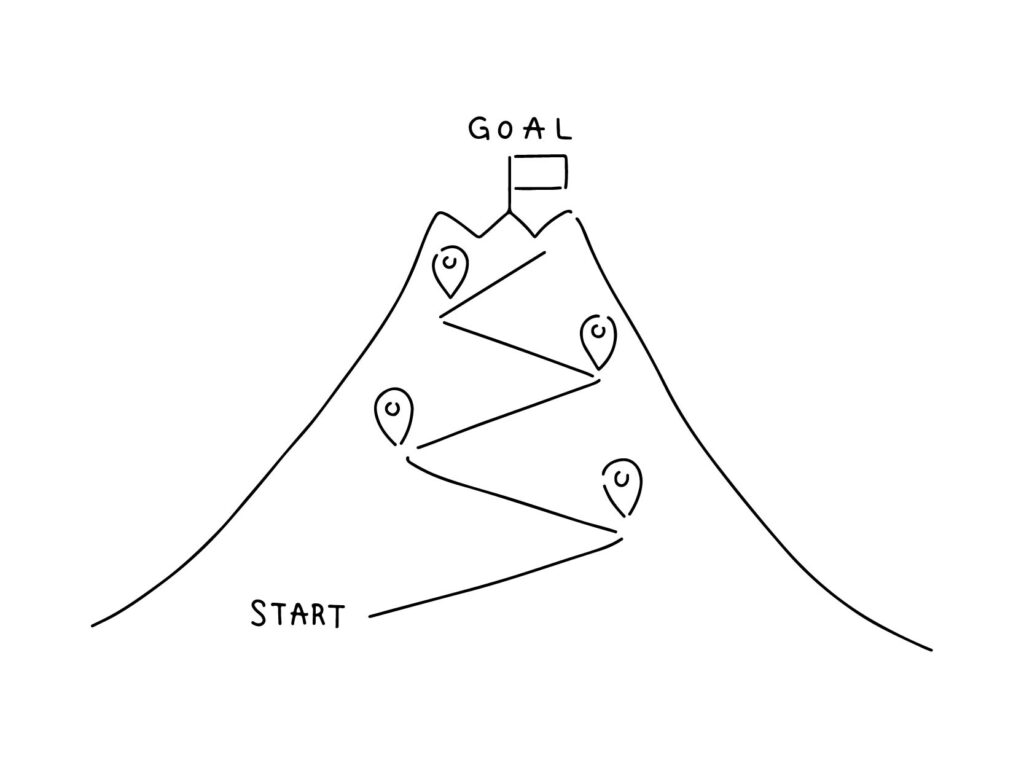

ロードマップとは、プロジェクトや製品の長期的な道筋を示す計画書です。

ゴールに向けて「いつ・どの段階で・どんな取り組みを進めるのか」を俯瞰的に整理します。

チーム全体の共通認識を作る「地図」のような役割を持ち、経営層や現場メンバーとの認識合わせに不可欠です。

さらに、ロードマップは単に未来を描いた資料ではなく「どの順序で価値を届けるか」を物語のように示すツールでもあります。

たとえば、あるプロダクトでは新機能をどの順番で開発・公開するのか、社内外の関係者にわかりやすく示す必要があります。

これにより、開発チームは優先度を理解し、マーケティングチームはキャンペーン準備を計画的に進められます。

経営層にとっては投資配分や人員配置の判断材料になり、顧客にとっては将来像の安心感につながります。

新規アプリ開発で「2025年Q1にβ版リリース、Q3に正式版公開」と示したロードマップがあれば、エンジニアは開発順序を把握しやすく、営業はローンチに向けた準備を効率的に進められます。さらにデザイナーはリリースタイミングに合わせてUI改善の優先順位を決められるなど、部門を越えた行動を促進できます。

ロードマップはPMの基本スキルと深く関係しています。詳しくは[プロダクトマネージャーとは?]で解説しています。

ロードマップの言い換え(計画書・戦略プラン・実行計画)

ロードマップは、文脈によって「計画書」「戦略プラン」「実行計画」とも表現されます。

経営層には戦略プランと伝えると方向性が伝わりやすく、現場チームには実行計画としたほうが理解しやすいです。

相手に合わせて言葉を使い分けることで、コミュニケーションがスムーズになります。

さらに、相手によって適切な言い換えを使うと理解度が大きく変わります。

例えば投資家に向けては「戦略プラン」と言う方が中長期のビジョンを示す意図が伝わりやすく、エンジニアチームには「実行計画」と説明した方が自分たちの行動に直結するため納得感が得られます。

営業部門には「販売計画」や「マーケット投入計画」として示すことも有効です。

また、顧客や外部パートナーに提示する際には「事業計画書」として表現することで公式性や信頼性を高める効果もあります。

このように、ロードマップという言葉を状況に応じて翻訳し直すことは、単に言葉を置き換える以上の意味があります。相手がどんな立場でどんな視点を持っているかを理解し、その期待に合わせて説明することが、プロジェクトを円滑に進める鍵になります。

たまご

たまご初心者PMにとっても、この柔軟な言い換えのスキルは必須の武器となります。

計画との違い(短期スケジュールと長期ロードマップの関係)

スケジュールは短期的で具体的な作業割り当て、ロードマップは長期的で全体的な道筋を示します。

旅行で例えるなら「地図=ロードマップ」「時刻表=スケジュール」です。

どちらも必要ですが役割が異なるため、PMは両者を組み合わせて使う必要があります。

スケジュールは日単位や週単位の細かい管理に適し、ロードマップは半年〜数年単位の視野で方向性を示すのに向いています。

さらに、計画という言葉には幅広い意味があり、人によって捉え方が異なる点に注意が必要です。

一般的な「計画」は単にやることを並べたリストを指すこともあれば、達成までの戦略を含む場合もあります。

そこで、PMは「これはスケジュールの話なのか、ロードマップの話なのか」を明確に切り分けて伝えることが重要です。例えば、チームメンバーにタスクを割り当てる場面ではスケジュールを強調し、経営層や社外説明ではロードマップを中心に語ると理解が深まります。

ある開発チームでは、スケジュールばかりに追われて長期的な方向性を見失い、プロダクトの完成度が低下するという問題が起きました。そこでロードマップを導入し、半年後・1年後に目指す姿を共有した結果、チーム全体が目標に沿った判断を下せるようになり、成果物の質も向上しました。このように、短期と長期の役割を区別しながら補完的に使うことが成功のポイントです。

計画手法を理解するには開発プロセスの理解も欠かせません。[アジャイルとウォーターフォールの違い]を参考にすると整理しやすいです。

ガントチャートとの違い(全体像と詳細管理の違い)

ガントチャートは、タスクごとの実行期間を横棒で表す進行管理ツールです。詳細な進捗管理に強い一方で、ロードマップは全体像を示すのに適しています。実務では、ロードマップで方向性を示し、ガントチャートで実務を細かく管理する組み合わせがよく使われます。

加えて、ガントチャートは「現在どこまで進んでいるか」を確認するのに便利ですが、変化が多い環境では頻繁な更新が必要となり、管理コストが高くなるという弱点もあります。一方ロードマップは、多少の変更があっても大きな流れは維持できるため、戦略的な意思決定に向いています。つまり、両者は競合するものではなく、補完し合う存在なのです。

大規模システム開発では、経営層に提示するのは「3年間のロードマップ」、日々の開発チームには「2週間単位のガントチャート」といった使い分けをすることで、それぞれの層に必要な情報を提供できます。このように階層的にツールを併用することで、全体の方向性と現場の進行管理を両立できます。

WBSとの違い(作業分解と時間軸の違い)

WBS(Work Breakdown Structure)は、仕事を階層的に分解して「やることリスト」に整理する手法です。一方ロードマップは、それらの仕事を「いつ・どの順序で進めるのか」を示します。

両方を組み合わせることで「何を・いつまでに」が明確になり、抜け漏れを防ぎやすくなります。

さらに、WBSは作業の構成要素を徹底的に洗い出すことで、リスクを事前に把握したり、担当割り振りを明確にする効果があります。プロジェクトの複雑度が高い場合には、WBSを作成してからロードマップに落とし込むと、タスクレベルから全体像へと自然につなげられます。また、ロードマップは時間軸を意識した上位計画であるため、WBSが「縦方向に掘り下げる道具」、ロードマップが「横方向に未来を描く道具」と捉えると理解しやすいです。

新規サービス立ち上げで、WBSを作成したことで必要なステップが漏れなく洗い出され、その後ロードマップに配置することで「この作業はいつまでに完了すべきか」が明確になりました。結果的に、チーム全体が優先順位を揃えて動けるようになり、プロジェクトがスムーズに進行しました。

ビジネスでの活用(経営戦略・部門連携・外部共有)

ビジネスの現場では、ロードマップは経営計画や新規事業計画を共有するための重要な資料です。経営会議で将来の成長戦略を示したり、複数部門の連携をとるために利用されます。また社外に提示することで、顧客や取引先に「将来を見据えた信頼できる企業」という印象を与えることもできます。

さらに、ロードマップは単なる社内資料にとどまらず、採用活動や社内文化の醸成にも役立ちます。将来の方向性が明確に示されることで、新たに入社した社員が「自分はこのビジョンに貢献できる」と納得しやすくなります。社内におけるモチベーション向上や、部門間の協力関係の強化にもつながります。

また、外部に対しては顧客だけでなく、金融機関やパートナー企業にとっても重要な判断材料となります。例えば銀行融資を受ける際に、5年間のロードマップを示すことで事業の成長性を証明でき、資金調達がスムーズになるケースもあります。さらに、共同開発を検討している企業にとっては、ロードマップがあることで「この企業と組めば将来の方向性が一致する」と安心して提携を決められるのです。

スタートアップが投資家に資金調達を説明する際、3年間のプロダクトロードマップを示すことで「この会社は将来の計画を持っている」と信頼を得やすくなります。加えて、別の企業では、社内の全社員に向けてロードマップを公開し、部門ごとに関連する目標を紐付けることで、一体感を持った組織づくりに成功しました。

複数部門でロードマップを共有する際は、[会議ファシリテーション]の工夫も合わせて取り入れると効果的です。

ロードマップとマイルストーンの違いと実務での活用

マイルストーンとは何か(チェックポイントの意味)

マイルストーンは、プロジェクトにおける節目や中間目標です。例えば「要件定義完了」「テスト完了」「リリース」などが典型例です。ロードマップにマイルストーンを組み込むことで、進捗を客観的に把握できます。

さらに、マイルストーンは単なるチェック日ではなく「その時点で到達しているべき成果や意思決定」を示すものとして位置づけるとより効果的です。プロジェクトが長期化すると、メンバーは目の前の作業に追われて全体の進み具合を見失いがちですが、マイルストーンを設けることで「今は旅のどの地点にいるのか」を可視化できます。これにより、士気の維持や優先順位付けの判断にも役立ちます。

マイルストーンは必ずしも成果物だけでなく、意思決定の時点(例:次フェーズへのGo/No-Go判断)として設定することもあります。さらに、外部ステークホルダーへの報告や資金調達のタイミングに合わせて設定されることもあり、社内外の合意形成を支える重要な役割を持っています。

ロードマップの作り方(ゴール→マイルストーン→工程→共有)

ロードマップは以下の手順で作成します。

- ゴールを設定する(例:◯月までにサービス公開)

- マイルストーンを決める(例:設計完了、テスト完了)

- 工程を時系列に並べる

- 図表化し、チーム全員で共有する

これらの手順はシンプルですが、実務ではいくつかの工夫が必要です。例えばゴール設定の段階では「売上◯億円」や「ユーザー数◯万人」など測定可能な指標を取り入れると、達成度を後から評価しやすくなります。マイルストーンを決める際には、単なる作業の完了ではなく「意思決定のタイミング」や「社外発表のイベント」なども組み込むことで、より現実的な進行管理ができます。

また、工程を並べる際には大きなフェーズごとに色分けしたり、依存関係を簡単に示す工夫をすると理解しやすくなります。図表化においても、ツールによって見やすさが変わるため、PowerPointやExcelだけでなく、Notion、Jira、Backlogなどの専用ツールを使うと共有性が高まります。

作成時は「誰が見ても一目で理解できるシンプルさ」を意識すると活用しやすいです。特に経営層や社外の人に提示する場合は詳細を省き、大枠の流れを強調することで理解を得やすくなります。逆に現場向けには、ロードマップとガントチャートを併用して説明するなど、用途に応じた使い分けが有効です。

ロードマップの作成例(開発=四半期計画/ビジネス=年度戦略)

- 開発プロジェクト:四半期ごとに主要機能のリリース計画を整理し、アジャイルスプリントの目安に活用。例えばQ1には新機能Aを、Q2には改善機能Bをリリースする、といった形で具体的に示すことで、開発チーム全体が進むべき優先順位を理解できます。これにより、スプリント計画を立てる際の判断基準にもなります。

- ビジネスプロジェクト:年度ごとに施策や成果目標を配置し、中期経営計画に落とし込む。例えば「1年目は国内市場の拡大、2年目は新規サービスの立ち上げ、3年目は海外展開」という流れを示すことで、営業やマーケティングの戦略を揃えることができます。これにより、部門間の動きに一貫性を持たせる効果も期待できます。

あるSaaS企業では「Q1に主要機能Aをリリース、Q3に海外展開開始」といったロードマップを作り、経営層と開発チームが共通認識を持つことに成功しました。さらに、このロードマップを投資家説明会でも活用し、「この会社は将来の方向性を具体的に描いている」と評価され、資金調達にも好影響を与えました。別の事例では、ビジネス部門がロードマップをもとに年度ごとのキャンペーン計画を策定し、部門横断で取り組む体制を強化できました。

開発現場での実践(アジャイルでの柔軟な運用)

アジャイル開発では、ロードマップを固定せず定期的に見直すことが重要です。四半期単位で方向性を示し、スプリントごとに詳細を調整することで、市場変化や顧客ニーズに柔軟に対応できます。さらに、ロードマップを単なる計画表ではなく「仮説を試し続けるためのフレーム」と位置づけることで、変化を前提にしたマネジメントが可能になります。

実務では、プロダクトバックログとロードマップをリンクさせ、四半期ごとにロードマップを更新しながら、毎スプリントの計画に反映させるやり方が一般的です。例えば、新しい顧客要望や市場調査の結果を反映して、次の四半期には別の機能を優先するといった調整が行われます。これにより、現場は変化を脅威ではなく改善のチャンスとして捉えられるようになります。

ロードマップを「仮説ベース」で作成し、毎月見直す習慣をつけると変化対応力が高まります。さらに、見直しの場を定例会議やレビューに組み込むと、関係者全員が変化に自然に適応できる文化を醸成できます。

アジャイル開発でロードマップを活かすには、[ユーザーストーリー入門]の知識も役立ちます。

ロードマップが「意味ない」と言われる理由と防止策

ロードマップが意味を持たなくなるのは、目的が曖昧、細かすぎる、更新されない場合です。特に「目的が不明確なまま作られたロードマップ」は単なる飾り資料になりがちです。また、細かく作り込みすぎて柔軟性を失うと、少しの変更で全体が破綻してしまいます。更新が滞れば、現場から「古い情報」として信用されなくなります。

防止策としては「ゴールを明確にする」「シンプルにまとめる」「定期的に更新する」が挙げられます。加えて、更新の頻度や担当者をルール化しておくと、形骸化を防げます。経営層や現場チームと一緒にロードマップを見直す場を設けると、常に“生きた計画”として維持しやすくなります。

ある企業では、1年前に作ったロードマップを更新しないまま進めてしまい、現場では「絵に描いた餅」と呼ばれるようになりました。対策として月次レビューで更新を徹底したところ、再び活用されるようになりました。別のケースでは、詳細に書き込みすぎたロードマップが変化に追従できず、逆に現場の混乱を招いたこともあります。改善のために、大枠を示すロードマップと詳細を管理する別資料を分けた結果、双方の利点を活かした運用に切り替えられました。

チーム文化の影響も大きいため、[心理的安全性]について学んでおくと理解が深まります。

まとめ|ロードマップとスケジュール・マイルストーンの違いの要点

- ロードマップ=長期的な全体像を示す指針(どこへ向かうかの道標)

- スケジュール=短期的な作業計画(いつ・誰が・何をするかの時系列表)

- マイルストーン=節目や中間目標(進捗を確認するチェックポイント)

- ガントチャート=詳細な進行管理ツール(進捗や依存関係を視覚化)

- WBS=タスク分解のための図(やるべき作業を構造的に洗い出す)

これらを組み合わせて使うことで、プロジェクトを成功に導けます。初心者PMは「まずロードマップで全体像を描き、次にスケジュールやWBSで詳細を管理する」流れを意識するとスムーズです。さらに、ガントチャートやマイルストーンを補助的に活用することで、日々の進行と長期的な目標を結びつけられます。

加えて、これらのツールは単体で使うのではなく、役割を明確にしたうえで統合的に運用することが重要です。例えば経営層にはロードマップを提示して方向性を示し、現場チームにはガントチャートで進行状況を共有する、というように相手や目的によって使い分けると効果が高まります。総じて、プロジェクトマネジメントは「全体像を見失わずに、足元の行動を確実に進める」ことが鍵であり、そのためにロードマップ・スケジュール・マイルストーン・ガントチャート・WBSを適切に組み合わせることが求められます。

コメント