はじめに|リスキリング真っ最中の私が「共感」でつまずいた話

現在、社内のリスキリング制度を活用してプロダクトマネージャー(PM)に挑戦中です。新しい知識を吸収していく中で、最初にぶつかった壁がデザイン思考の第一ステップである「共感(Empathize)」でした。

「ユーザーの気持ちになりきることが大切」と頭では理解していても、実際の現場では“何をどこまで掘り下げれば良いのか”“インタビューで本音を引き出すにはどうしたら良いのか”と悩み、リサーチを重ねても手応えが得られずモヤモヤした経験があります。

しかし、共感フェーズを丁寧に行ったプロジェクトほど、後のアイデア発想やプロトタイピングがスムーズに進むことを実感しました。ユーザーの行動の裏側にある“なぜ”を掘り下げることで、チーム全員が同じ目的地を共有でき、関係者との議論も驚くほど建設的になります。

この記事では、私自身が試行錯誤しながら学んだ「共感フェーズの基本と具体的な進め方」を、初心者PMでもすぐ実践できるよう5つのステップに整理しました。後半では国内外の成功事例や、日常の業務で共感力を鍛えるコツも紹介します。これから共感フェーズに取り組む方や、同じように壁にぶつかっている方のお役に立てば幸いです。

たまご

たまごそれでは一緒に、ユーザー理解を深める旅へ出発しましょう。

- 共感フェーズの位置づけ

デザイン思考5プロセスの中で共感が果たす役割と、後続フェーズ(Define/Ideateなど)へのつながりがわかります。 - ユーザー理解がもたらす効果

共感を丁寧に行うことで得られる3つのメリット(課題の本質発見・アイデア発想の質向上・チーム内の認識合わせ)が学べます。 - 共感フェーズの5ステップと具体的な手法

目的設定からインサイト抽出まで、初心者でも実践しやすい進め方とツール(インタビュー・観察・共感マップなど)が理解できます。 - 国内外の成功事例3選

共感を起点にイノベーションを生んだ企業事例(Airbnb/PillPack/オムロンなど)から実践イメージをつかめます。 - 共感力を高める5つのポイント

日々の業務で取り入れられる行動習慣やチームでのコラボレーション方法がわかります。

共感フェーズとは?デザイン思考5プロセスにおける位置づけ

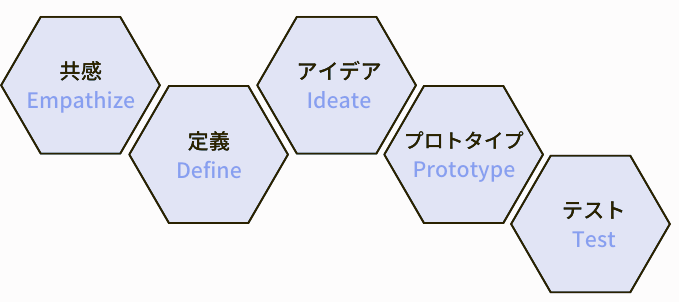

デザイン思考(Design Thinking)は、「人間中心の課題解決アプローチ」として知られ、一般的に次の5つのプロセスで説明されます。

- Empathize|共感

- Define|定義

- Ideate|アイデア発想

- Prototype|試作

- Test|テスト

このうち共感フェーズは、ユーザーの立場に立って「見て・聞いて・感じて」理解する最初のステップです。

ユーザーが抱える課題や感情を深く掘り下げることで、後続フェーズで扱う「本当の問題」を見誤らずに済みます。

共感フェーズが最初に来る理由

- 真の課題を発見できる

ユーザーの行動や発言の背後にある「なぜ?」を突き止めることで、表面的な要望ではなく根本課題に気づけます。これによりDefineフェーズでの問題設定が的確になります。 - アイデアの質が高まる

共感で得た生のインサイト(洞察)がアイデア発想の“燃料”となり、ユーザーの生活に刺さる解決策を生みやすくなります。 - チームの認識合わせが進む

リサーチを共有することで、開発・デザイン・ビジネス担当が同じユーザー像を持てます。結果として議論が建設的になり、優先順位付けもスムーズに進みます。

初心者PMが押さえたいポイント

- ゴールは「共感」ではなく「理解」

相手に寄り添う姿勢は大切ですが、目的はあくまでユーザーの状況・感情・価値観を言語化し、チームで共有できる形に落とし込むことです。感情移入し過ぎて主観的にならないよう注意しましょう。 - 定量データより定性インサイトを重視

共感フェーズでは「数字」より「ストーリー」を集める場面が多くなります。ユーザーインタビューや観察で拾ったエピソードや感情の揺れを丁寧にメモし、後で整理できるようにしておくと役立ちます。 - 仮説を持ちつつ、先入観は捨てる

調査前に仮説(こういう課題があるかもしれない)を立てておくと焦点が定まります。ただしユーザーの生の声と矛盾したら、仮説を柔軟に書き換える姿勢が重要です。

デザイン思考の流れを川の流れに例えるなら、共感フェーズは“源流”です。

ここで汚れのない澄んだ水(ユーザーのリアルな声)を確保できれば、下流に当たるアイデア発想やプロトタイピングも透明度の高いアウトプットにつながります。

次章からは、その源流をどう掘り当てれば良いのか——具体的な5ステップを解説していきます。

なぜ共感が重要か|ユーザー理解がもたらす3つの効果

共感フェーズを丁寧に行うと、プロダクトづくりのあらゆる場面で「迷いが減り、前進しやすくなる」実感があります。ここでは初心者PMが特に恩恵を感じやすい 3 つの効果を紹介します。

1. 問題の“芯”を突き止められる

- 表面的な要望に振り回されない

たとえば「画面をもっとカラフルにしてほしい」という声の裏に、「瞬時に情報を判別できずストレスを感じている」という本当の悩みが隠れていることがあります。共感フェーズで行動や感情を深掘りすると、ユーザー自身も気付いていない本質課題を発見できます。 - 解決策のブレを防ぐ指針になる

問題の芯が明確になれば、後続フェーズでの機能選定や優先順位付けがスムーズになり、「結果的に何も解決していない」という事態を防げます。

2. アイデアの質とスピードが向上する

- インサイトが“燃料”になる

「なぜ不便なのか」「どこで困っているのか」を具体的なエピソードで把握していると、アイデア発想の幅が一気に広がります。共感マップやインタビュー記録を見返すだけで、ユーザーのシーンが頭に浮かび、机上の空論に終わらないアイデアを短時間で出せるように。 - 検証サイクルが短縮される

ユーザー像が鮮明なため、プロトタイプやMVPの評価ポイントがぶれず、テスト→改善のループが高速化します。

3. チームの認識合わせとモチベーション向上

- 意思決定が驚くほど速くなる

開発・デザイン・ビジネスの立場が違っても、共感フェーズの成果(インタビュー動画やペルソナなど)を共有すると、「ユーザーにとって何が大事か」の共通言語ができます。その結果、機能優先度や仕様議論での衝突が減り、会議が短く・建設的になります。 - 作り手の熱量が上がる

ユーザーのリアルな声に触れることで「この課題を解決したい」という気持ちが高まり、チームのエンゲージメントが向上します。プロジェクトの推進力が上がるだけでなく、リリース後の振り返りや次期改善のモチベーション維持にもつながります。

ワンポイントメモ

共感フェーズを「きれいな調査レポートを作る工程」と捉えると形骸化しがちです。

ゴールは“ユーザーと同じ景色をチーム全員が見ること”。インタビューの録音やフィールド写真、共感マップの付箋など“生の情報”を積極的に共有し、体験をチームで追体験することが成功の鍵です。

次章では、共感フェーズを誰でも再現できるよう「5つのステップ」に分けて具体的な進め方を解説します。

共感フェーズの5ステップ〈準備〜インサイト抽出〉

初めての共感リサーチで“深掘り不足”に気づいた話

リスキリング初年度、私は在宅ワーカー向けタスク管理アプリのリサーチを任されました。

当時の失敗

- ユーザーインタビューで「どんな機能が欲しいですか?」と聞くだけで終了

- 観察調査を行わず、実際の作業環境を見に行かなかった

結果、生まれた MVP は「スワイプでタスクを完了できる」という表面的な改善のみ。

正式リリース後に再インタビューすると、真の悩みは 「子どもに呼ばれても作業状況をすぐ確認できない」 ことだったと判明しました。

共感フェーズで「なぜ?」をあと 1 歩深掘りし、現場を観察していれば “ワンタップで作業再開” というコア課題に気づけたはず──。

この苦い経験が、以下の 5 ステップを徹底するきっかけになりました。

- ゴールを一文で決める

例:「在宅ワークをする子育て世代が、タスク中断時に感じるストレスを把握する」 - 仮説メモを用意する

「作業再開までの所要時間が長いのでは?」など、付箋で共有し検証・修正の前提を作ります。

- リクルーティング

ペルソナに合う利用者を SNS や既存顧客から募集。 - インタビューフロー設計

ウォームアップ → 現状把握 → 深掘り → 振り返り。特に深掘りでは 「その瞬間、何を感じましたか?」 を忘れずに。 - 傾聴とメモのコツ

行動・発言・感情を分け、★印で強度を可視化。

- 現場で五感を使う

表情・環境音・道具配置を動画とメモで残す。 - “想定外”に注目

迷い・回り道・代替ツールの使用は課題の宝庫。 - 即時共有

5 分付箋ラフメモで洞察の取りこぼしを防止。

- 共感マップ

見る・聞く・言う・する・考える・感じるの 6 ブロックに付箋を貼る。 - ペルソナ

ストーリー仕立てで 1 日の行動を描き、写真を付ける。 - アップデート前提

新リサーチで必ずペルソナを刷新。

- How Might We(HMW)質問に変換

例:どうすれば 子どもに呼ばれても タスクを中断せずに済むように できるだろうか? - 課題の優先順位付け

影響度・頻度・実現可能性マトリクスで評価。 - チーム合意を取る

Miro や FigJam でプロセスを可視化し、Define へ進む。

体験談の教訓

- 深掘り不足は後戻りコストへ直結

- 観察でしか見えない課題がある

- チームで共感を共有すると意思決定が速くなる

同じ過ちを繰り返さないために、ぜひこの 5 ステップを活用しながら“あと 1 歩のなぜ”を追求してみてください。

実務での活用事例|国内外の成功例3選

事例1 Airbnb|写真クオリティが予約率を劇的に改善

Airbnb 創業初期、物件は掲載されているものの予約は伸び悩んでいました。創業者たちはホスト(部屋提供者)の自宅に直接足を運び、ユーザー視点で体験を観察。その結果、多くの物件写真が暗く魅力を十分伝えられていないことに気づきます。そこでプロのカメラマンによる撮影サービスを導入したところ、平均予約率が2〜3倍に向上。ホストの収益性も改善し、プラットフォーム全体の信頼感を高める施策となりました。

・ユーザー(ゲスト)だけでなくホスト側の体験にも共感を広げた

・観察調査で発見した「写真の質」というシンプルかつ根本的な課題を解決

事例2 PillPack|高齢者の「薬の管理が煩雑」という悩みを解消

オンライン薬局 PillPack の創業者は薬剤師として働く中で、高齢患者が大量の処方薬を整理できず困っている姿を目の当たりにしました。そこで服用時間ごとに小分けされた薬パックを郵送するサービスを考案。利用者は袋を切り離して飲むだけでよく、誤飲や飲み忘れのリスクが大幅に減少しました。この利便性が評価され、同社は後に Amazon に8億ドルで買収される成功を収めています。

・現場観察とインタビューで「服薬管理の不安」を具体的に把握

・既存のバリューチェーン(調剤→配送)を再設計し、UX を抜本改善

事例3 オムロンヘルスケア|血圧計を“時計”に変えて利用シーンを拡大

オムロンヘルスケアは、従来の据え置き型血圧計に抵抗を感じるユーザーが多いことに着目。フィールドリサーチで「周囲に“病人”と見られたくない」という声を数多く収集します。そこで腕時計型ウェアラブル血圧計「HeartGuide」を開発し、健康管理目的の一般ユーザーにも訴求。医療機器としての精度を維持しつつファッション性を両立させることで、新市場を開拓しました。

・「恥ずかしさ」という感情に共感し、ハードウェア形状を抜本的に再定義

・医療分野でもユーザー起点のデザインが競争優位を生むことを示した

これらの事例に共通するのは、ユーザーの感情・行動を深く観察し、本質課題を捉えた上で解決策を設計した点です。

次章では、こうした事例を実現できるよう、初心者PMが日々の業務で取り組める「共感力を高める5つのポイント」を紹介します。

初心者PMが共感力を高める5つのポイント

1. 〝見る・聞く・感じる〟を分けてメモする

ユーザーリサーチ中は、行動(見る)・発言(聞く)・感情の揺れ(感じる)を別々に書き留めましょう。

- 行動 → 「2回スクロールしてから戻る」

- 発言 → 「この操作、いつも戸惑うんだよね」

- 感情 → (声が小さくなり、苦笑い)

こうしておくと後で付箋をグルーピングするとき、客観的事実と主観的気持ちを混同せずに整理できます。

2. “なぜ?”をあと2回だけ粘る

インタビューで課題が見えた瞬間、すぐ解決策を語りたくなりますが、あと2回「なぜ?」を重ねると真因に近づけます。

例:

「通知が多くてイライラする」

→なぜ?

→「重要でない通知も同じ音」

→なぜ?

→「設定画面が難しく変更できない」

ここまで掘ると、真の課題は「設定UIの複雑さ」と判明します。

3. 調査メンバー以外にも“見学枠”を設ける

営業や開発など異なる職能のメンバーをインタビュー同席や録画視聴に招待すると、視点が増えて洞察が深まります。加えて「共感の体験」をチームで共有できるため、後の議論が格段にスムーズになります。

4. オフィス外で1日5分“ユーザー観察習慣”

通勤電車やカフェで、アプリを操作する人やチケット券売機を使う人をこっそり観察し、気づきをメモする習慣をつけます。日常的に多様なユーザー行動をインプットしておくと、本番のリサーチで先入観を減らし、鋭い質問や気づきが得やすくなります。

5. インサイトを“ストーリー”で語る

リサーチ結果を共有するときは、数字や表だけでなくストーリー仕立てで語りましょう。

例:

「子育て中のAさんは、子どもが寝た後の22時にタスクアプリを開きます。しかし眠気で集中できず、翌朝タスクを見返して…”

物語として共有すると、チームの記憶に残りやすく、意思決定の場面で共感が再現されます。

これらのポイントは明日からすぐ試せる小さな習慣ばかりです。継続することで「ユーザーの目線で考える」感覚が自然に身につき、プロダクトづくり全体の質が底上げされます。

次の章では、この記事のまとめとして共感を起点にユーザー価値を創造するマインドセットをお伝えします。

まとめ|共感を起点にユーザー価値を創造しよう

共感フェーズは、プロダクトづくりの“源流”としてユーザー理解の深さを決定づける重要なステップです。

- なぜ共感が大切か──表面的な要望の奥にある真の課題を発見し、アイデアの質と意思決定スピードを高められるから。

- 5ステップの進め方──目的設定からインサイト抽出までを体系立てて実施することで、再現性の高いユーザーリサーチが可能になるから。

- 成功事例が示すこと──AirbnbやPillPack、オムロンの例に見るように、深い共感はビジネスインパクトへ直結するから。

- 共感力を伸ばす習慣──日常の“観察・傾聴・ストーリーテリング”で誰でもスキルを磨けるから。

共感を通じてユーザーと同じ景色を見られれば、プロダクトの方向性に迷いがなくなり、チーム全員が一体感を持って前進できます。今日からぜひ、ユーザーの行動と感情にもう一歩踏み込む“なぜ”を繰り返してみてください。その一歩が、次のイノベーションの種になるはずです。

コメント